神道名門の誇りを胸に

一教独立120年 記念大祭

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

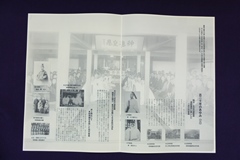

■ 掲載記事 ■ 掲載記事

中外日報提供(平成26年11月12日掲載記事) 中外日報提供(平成26年11月12日掲載記事)

宗教新聞提供(平成26年11月05日掲載記事) 宗教新聞提供(平成26年11月05日掲載記事)

中外日報提供(平成26年10月24日掲載記事) 中外日報提供(平成26年10月24日掲載記事)

中外日報提供(平成26年10月10日掲載記事) 中外日報提供(平成26年10月10日掲載記事)

|

|

|

(2014.11.09)

|

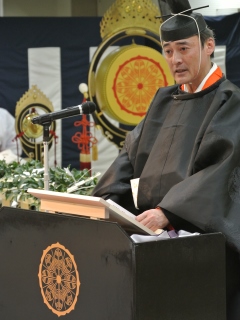

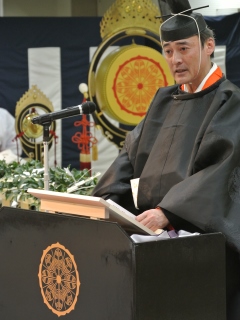

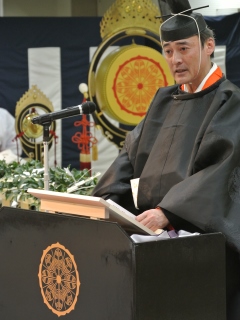

■ 一教独立120年記念大祭 教主挨拶

|

法難の歴史に終止符を打ち 法難の歴史に終止符を打ち

新たな時代の一歩を踏み出す 新たな時代の一歩を踏み出す

|

|

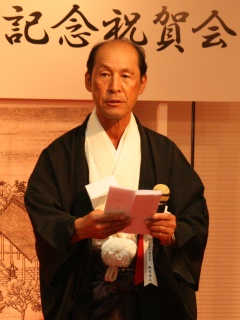

神道禊教教主管長 坂田 安弘

|

|

一教独立百二十年記念大祭厳修にあたり、一言挨拶を申し上げます。

本日は、ご来賓の先生方におかれましては、ご教団のご教務、宗教国際協力活動のご聖務にご多用の中、ご来駕を賜り、まことに有難く、茲に御礼申し上げます。

十分なるご接待叶わぬ状況にありますこと、どうぞお許し下さいます様お願い申し上げます。

今ここに、我が神道禊教一教独立百二十年記念大祭を、正鐵神の道統を継承する自負と誇りを胸に、「孫子へ伝えよう我らの夢希望」をスローガンとして、堅固なる信心相続を重ね来た私たちは、道統の新時代を開き行く誓いを立てて、斎行いたしました。

平成の御世に新たに宗教法人となりました教団ではありますが、数々の法難と、道統内各派の過去の確執を超えて、正鐵道統を世に弘めんが為、唯々信心を重ねて参りました。

本日、茲一堂に会した門中法ノ子と共に、大還暦の節目を迎えることができましたこと、何よりの喜びでございます。

我が神道禊教は、今から遡ること一七四年前、天保十一年四月に、教祖と仰ぎます井上正鐵大人により立教されました。

その目指すところは、禊祓修行を以て、神の子としての甦りをはかり、まことの人としての人格完成を期せしめる「大和の国風の復興」にあります。

当時、皇国の御教えを説く正鐵神のもとに余りにも多くの人が集い学ぶことに恐れをなした幕府により、立教翌年の十一月二十四日に、入牢を申し付けられます。

年明けて二月に帰村を許されるも、十一月には再び入牢を申し付けられ、翌天保十四年二月、新義異流の嫌疑により三宅島へと遠島となられました。

そして三宅島において七年をお過ごしになられ、嘉永二年二月十八日、ご教祖神は高天原の神の御位へと御昇り遊ばされました。

立教の地、足立郡梅田村神明宮での直接のご教導は、僅か二年半でございました。

その僅かな期間のご教導にあって、百七十四年の後に、このように信心相続を重ねる御道を遺されたその御徳は、計り知れぬものがございます。

ご教祖神ご帰幽から十一年の後も、新義異流の嫌疑が晴れることはなく、高弟直門たちは所払いを申し渡されました。

高弟直門の内「末頼みある門人」と、道統を託された坂田鐵安大人は、そのような法難の中にあっても信心堅固に修行を重ね、

ご教祖と同じ足跡を踏み行わんと、神祇官白川伯王家へ唯ひとり入門し、全国へとお道を弘め行きました。

その布教の甲斐あって、明治二七年十月十九日、一教独立が許され、「神道禊教」という名称で、教派神道の一教派に列せられました。ご教祖の立教から五四年の後の事です。半世紀にわたる新義異流の汚名が初めて晴れた瞬間であります。当時の直門方の喜びは察して余りあるものでありましょう。

教派神道の一教派として、信徒十万余を誇る大教団となった本教でしたが、本院を下谷西町から世田谷へと移転するという計画の最中、初代管長は、五十二歳という若さで急逝いたしました。嫡男實が幼少でありました為、高弟が管長職を務めますが、教勢が著しく衰えます。

山城分院と遠江分院門中による宗家擁立運動の結果、成人した坂田実の四代管長就任が叶い、道統の復興を志しますが、関東大震災、東京大空襲により本院が焼失してしまいます。四代管長は復興に尽力するご生涯を送られますがその復興を見届けることなく、五代管長の時代へと移り、昭和の法難が起こります。

この法難により、真の正鐵道統復興を為さんと、私は禊教真派の設立をいたしました。そして平成の法難を受け、私共は社を失うという、天からのおはかりを受けることとなりました。しかし信心失うことなく歩み続けた結果、小さな社ではありますが、宗家親祭神殿を設けることが叶い、そして今茲に、一教独立当時の名称「神道禊教」として、本教の原点であるご教祖神ご生誕の街において、この百二十年記念大祭を斎行するに至りました。

顧みますと、本教の歴史は、まさに法難の歴史でありました。

教祖神の天保第一第二の法難。

高弟たちの文久の法難。

一教独立するも安治管長の急逝。

関東大震災と東京大空襲による本院焼失。

そして昭和の法難と平成の法難。

私たちは、代々の信心相続を重ね、法難の度ごとにその教勢を失いましたが、鐵の如くその信仰を鍛えられてきた、質実剛健なる教団であります。

法難の毎に鍛え上げてきた、その堅固なる信心こそが、私たち神道禊教の誇りであります。

本日この一教独立百二十年を区切りとして、私は、本教の法難の歴史に終止符を打ち、今日より後は、常若・弥栄の歴史を世に記して行くことを、新たに決意いたします。

皆様共に、本教の法難の歴史をしっかりと見据えましょう。

目を背けてはいけません。

私と共に神前に新たな誓いを立てましょう。

法難に蓋をするのではなく、法難の歴史に終止符を打ち、法難をも御蔭へと転じ、全てを御蔭様にする信仰の道を進み行きましょう。

重なる法難があればこそ、斯くも堅固なる信心相続ができたのだと誇れる信仰を致さねばなりません。

それこそが、度重なる法難を乗り越え、信心を綿々と伝えて下さったご先祖様へ対する、唯一の御奉公であり、自らの子孫に対する慈悲となることを知らねばなりません。

本院、分院の隔てなく、御蔭様の信仰の道を進み、孫子へ夢と希望を紡いでまいりましょう。

私は常に諸子の先頭にあって祈り続けます。

共に歩みましょう。

ご来賓の先生方にあられましては、どうぞ私共の信仰をお見守り下さいますよう、お願い申し上げます。

未熟故、何かと至らぬこともあるかと存じます。

その時には、どうぞ信心御催促ご教導を下さいますようお願い申し上げまして、謝辞、挨拶とさせて頂きます。

本日はまことにありがとうございます。

(平成26年10月19日 一教独立120年記念大祭)

|

|

| このページの先頭へ |

| |

■ 一教独立120年記念大祭 記念品・奉納御神酒

|

|

| 一教独立120年を記念して作成された記念品ならびに奉納品 |

|

|

|

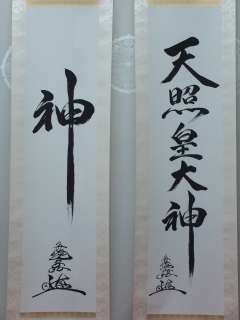

一教独立120年記念

ご教主様ご親筆ご神号 |

一教独立120年記念御神酒

祝樽御神酒 |

一教独立120年記念御神酒

益々繁盛彫刻御神酒 |

|

|

|

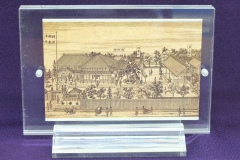

一教独立120年記念

明治期本院銅版画ポストカード |

一教独立120年記念パンフレット

(左から)要覧・記念大祭次第・あゆみ |

一教独立120年記念パンフレット

あゆみ内容ページ紹介 |

|

|

|

一教独立120年記念

神明奉仕半纏(表) |

一教独立120年記念

神明奉仕半纏(後) |

一教独立120年記念

手拭 |

|

|

このページの先頭へ

|

■ 一教独立120年記念秋季例大祭 宵宮神事・大祭式典のようす (平成26年10月18日・19日) |

|

|

|

大祭式典の様子

玉串拝礼ノ儀 |

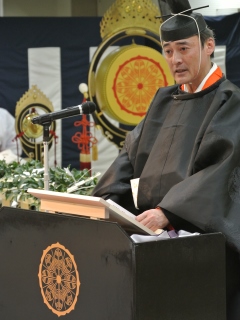

ご教主様

ご挨拶 |

宵宮神事の様子

教主舞「天津神楽」 |

|

|

|

大祭式典の様子

修祓の儀 |

大祭式典の様子

奉幣の儀 |

大祭式典の様子

奉幣の儀 |

|

|

|

宵宮神事の様子

鎮魂の儀 |

宵宮神事の様子

玉串拝禮の儀 |

宵宮神事の様子

玉串拝禮の儀 |

|

|

|

大祭式典の様子

みそぎの舞 |

大祭式典の様子

初穂献上の儀 |

大祭式典の様子

奉幣の儀 |

|

|

|

大祭式典の様子

玉串拝禮の儀 |

神道神習教芳村先生

扶桑教宍野先生による玉串拝禮 |

金光教泉尾教会教会長三宅先生

妙智會教団宮本先生による玉串拝禮 |

|

|

|

孝道教団岡野先生

玉光神社本山先生による玉串拝禮 |

実行教栗田先生

世連日宗委小関先生による玉串拝禮 |

立教聖地梅田神明宮・唯一神道禊教

先生方による玉串拝禮 |

|

|

|

神職采女方、式典奉仕後間もなく

半纏を纏い、先生方の挨拶に列する |

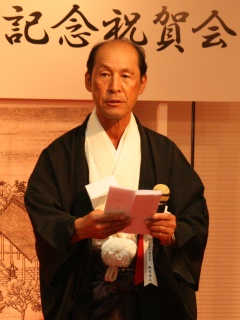

ご教主様

ご挨拶 |

観世流 松木千俊先生

仕舞奉演 |

|

|

|

金光教泉尾教会 教会長

三宅光雄先生 ご挨拶 |

神道扶桑教 管長

宍野史生先生 ご挨拶 |

神道神習教 教主

芳村正德先生 ご挨拶 |

|

|

|

黒住教 副教主黒住宗道先生ご名代

伊久強義先生 ご挨拶 |

祭儀部長

謝辞挨拶 |

儀式課長

謝辞挨拶 |

| |

|

|

| |

|

|

|

|

| このページの先頭へ |

■ 一教独立120年記念秋季例大祭 神道禊教「新時代布教宣言」 クールミソギ委員会 |

|

神道禊教は、今日、一教独立百二十年を祝う佳き日を迎えた。

坂田安弘教主の直接のお手引きにより、初学びの修行を成就した私ども平成の門中は、代々信心相続を重ねてきた門中と相携えて、教主の下、平成の御代に井上正鐵神の御教を世に広めるべく、神道禊教の新時代を宣言する。

ご教祖井上正鐵神は、欧米列強が日本に迫って来た時代、日本の根幹を担う皇室の祈りを己が身に体現する白川伯王家の祭祀と、国学の道統に基づき、息の教えをもって、運命の甦りの道をお示しくださった。

正鐵神は、島流しに際して、「御慈悲に帰り来る身と定めおきみやけの島にみそそぎぞする」 と歌われ、その試練を自己に課せられた禊ぎの機会と捉えられた。

今日、我らが「神道禊教」と称するのは、この心を導きとし、人の命そのものである「息」によって身を清める祓行を実践するからである。

正鐵神は、島においても教導の道に邁進され、禊教えを根付かせた。

その時、本土に残された門中方が献身的な援助をしたことは「遺訓集」から知ることができる。

そこから我らは、苦難を試練の克服の好機と捉え直して生きる修行の重要さと、その克服は一人の力だけではなく周囲の協力が欠かせないこと、つまり他力雄の神徳の重要性を学ぶのである。

我ら神道禊教は、正鐵神から「末頼みある門人」と道統を託され、全国布教を展開した高弟坂田鐵安大人を開祖とし、その子安治大人を初代管長として、百二十年前の本日十月十九日、教派神道の一派に列せられた。

そのことにより本教は新義異流の汚名返上を果たし、神道名門中の名門と称され、日本宗教界の中心で活躍をするに至った。

しかし関東大震災、先の大戦という未曾有の国難の中、世の価値観が転倒し、禊教えも衰退の危機に瀕した。

そのいや果てが、「昭和の法難」そして「平成の法難」である。

その大きな法難に、教主は正鐵神のまにまに立ち向い、苦難を転じ、法難を乗り越え、栄え行く道を歩まれて、甦り続ける禊教えの尊さをご自身に体現されている。

我らは正鐵神と重なる道を生きる教主のもと、神道禊教の新時代へ今、踏み出すのである。

有難くも高天原に先祖を祀る道を宗旨とし、代々信心相続を重ねてきた門中と、新時代布教活動によりご神縁を戴いた我ら平成の門中は共に、代々の天皇の祈りの道を仰ぎ、安易にすがる御利益信仰に陥ることなく、本教門中の心の柱である「三条教憲」「門中心得」「宇気比碁登」を戴き、ご教祖井上正鐵神と坂田安弘教主を導きとして、運命の甦りの道である本教の御教えを確信し、お手引き修行に励み、共生き共栄えという大和の働く(傍楽)精神をもって、真の常若の国・ウマシ国日本の実現と、誰もがミソギストなのだと云う波を世に起こす為、新時代の活動を展開することをここに宣言する。

(平成26年10月19日 一教独立120年記念大祭)

|

|

このページの先頭へ |

■ 一教教独立120年記念秋季例大祭 記事掲載 |

|

|

|

中外日報社提供

(中外日報 平成26年11月12日) |

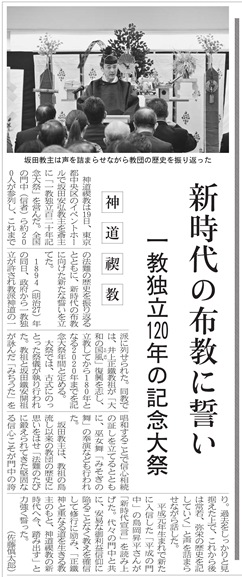

宗教新聞社提供

(宗教新聞 平成26年11月05日) |

|

|

中外日報社提供

(中外日報 平成26年10月24日) |

中外日報社提供

(中外日報 平成26年10月10日) |

|

|

| |

|

| |

| |

|

| |

|